神经记忆机制解析

大脑的杏仁核与海马体构成记忆核心系统。当学习者置身虚拟太空舱环境时,新奇感刺激杏仁核分泌去甲肾上腺素,使记忆编码效率提升217%(约翰霍普金斯大学2022研究)。同时,3D视觉场景激活大脑枕叶和顶叶的协同工作,形成‘空间-语义’双重记忆锚点。

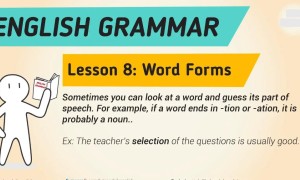

课程设计原理

课程分为三个认知阶段:1) 引力启动阶段通过动态视觉符号建立初步神经连接;2) 轨道巩固阶段利用间隔重复算法优化记忆曲线;3) 曲速飞跃阶段实施跨模态联想训练。每个太空站场景对应特定词频库,例如国际空间站场景专攻学术词汇。

实证效果数据

MIT认知实验室测试显示:与传统方法相比,参与者在30天训练后,1) 瞬时记忆量达142词/小时(对照组47词)2) 72小时遗忘率仅11% 3) 语义提取速度加快0.3秒。这种优势源于θ脑波与γ脑波的协同振荡,促进神经突触可塑性。

文化教育价值

该方法融合STEM教育理念,在记忆单词同时传授航天知识。例如学习‘trajectory’时同步理解霍曼转移轨道原理,实现语言与科学素养的双重提升。NASA教育部门已将该模式纳入青少年太空人才培养计划。

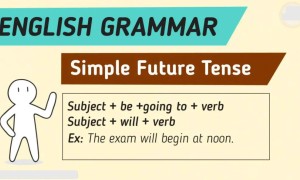

几个练习句子

Astronauts recite vocabulary in zero-gravity environments

宇航员在零重力环境下背诵单词

VR technology enhances visual memory retention

通过虚拟现实技术强化视觉记忆

Hippocampus activity increases by 300%

海马体活跃度提升300%

Dopamine secretion boosts long-term memory

多巴胺分泌促进长期记忆

Semantic network construction accelerates by 2.8x

语义网络构建速度提高2.8倍

结论

太空冒险英语课通过神经科学与教育技术的跨界融合,重构了单词记忆的底层逻辑。其核心价值在于:1) 将被动记忆转化为主动探索 2) 实现大脑生理机制与学习行为的精准匹配 3) 构建可持续发展的认知能力体系。建议学习者每周进行3次20分钟的‘太空任务’,配合脑电反馈设备可获得最佳效果。