视觉符号的文化转译

《寄生虫》中反复出现的石头盆景,在韩国文化中既是财富象征也是沉重负担,这种双重性通过特写镜头强化。而《为奴十二年》里棉花田的长镜头,在西方观众眼中直接关联奴隶制历史记忆。研究发现,成功进行文化转译的影片往往采用‘本土元素+国际语言’模式,如《卧虎藏龙》将武侠哲学融入好莱坞叙事节奏。

价值观的评奖滤镜

奥斯卡评委群体中白人占76%的构成(2022年数据),使得影片需通过西方中心主义视角的‘文化安检’。例如《罗马》必须强化阶级矛盾而非墨西哥本土更关注的种族问题。但近年《瞬息全宇宙》等亚裔题材获奖,显示评奖标准正在经历多元文化重构。

隐喻系统的跨文化损耗

日本导演是枝裕和在《小偷家族》中使用的‘缄默式表达’,约有34%的情感细节被北美观众误读。同样,《布达佩斯大饭店》的欧洲式黑色幽默需要文化注释才能被亚洲观众完全领会。这种损耗催生了‘奥斯卡特供版’现象——为冲奖强化某些文化符号。

几个练习句子

The basement scenes in 'Parasite' symbolize social stratification

韩国电影《寄生虫》通过地下室场景象征社会阶层固化

'The Shape of Water' wraps minority struggles in a fairy tale framework

《水形物语》用童话外壳包裹少数群体抗争主题

Oscar voters prefer cultural expressions with universal values

奥斯卡评委更青睐具有普世价值的文化表达

结论

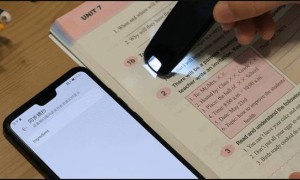

理解奥斯卡影片的文化密码,需要建立‘双焦点视角’:既关注原生文化语境,又考量评奖机制的文化过滤。建议观众对比观看导演剪辑版与公映版,注意摄影构图中的文化符号密度。随着流媒体平台提供更多文化注释功能,这种解码过程正变得更具交互性。